Punya pekerjaan yang nyaman dan mapan saja sepertinya tak cukup bagi Willy Sidharta. Pada 1973 itu, dia merupakan Supervisor Bagian Pengemasan di Nissin Biscuit Indonesia. Perusahaan asal Jepang tersebut sudah beberapa tahun beroperasi di Indonesia.

Sebagian besar atasannya rata-rata merupakan warga negara Jepang. “Bahkan supervisor saja sebagian besar juga diisi oleh orang Jepang,” Willy menuturkan. Tapi Willy malah berpamitan kepada bosnya di Nissin dan pindah ke perusahaan yang tak seorang pun kenal. “Dia ngomel-ngomel. Katanya, di situ sudah enak dan tinggal tunggu jabatan naik. Tapi nggak ada apa-apa kok malah mundur.”

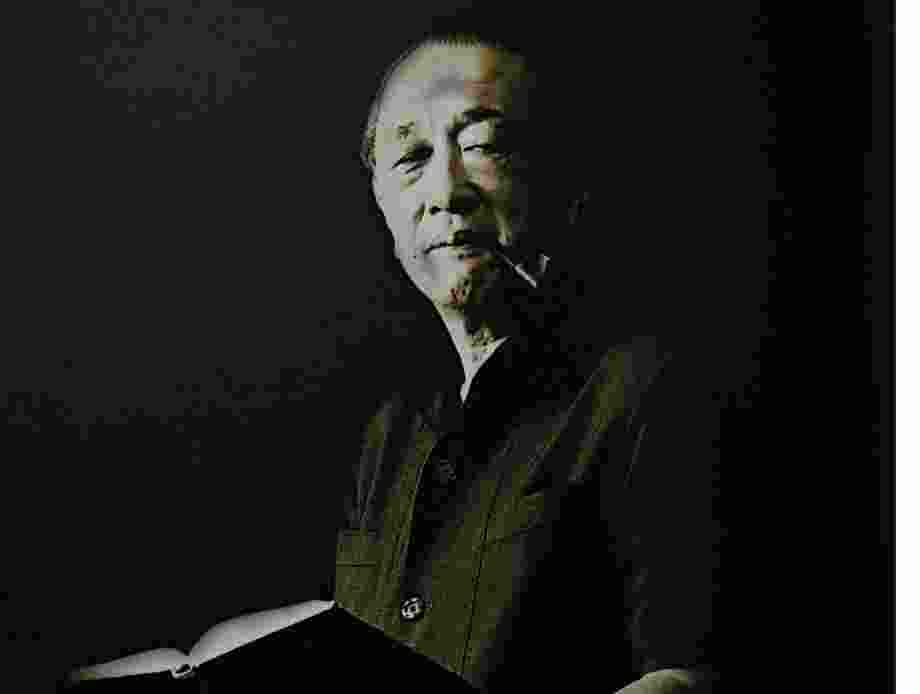

Perusahaan barunya 180 derajat bedanya dengan Nissin. Jangankan pabrik dan kantor yang gagah, meja dan kursi saja, kantor baru Willy belum punya. Willy, kini 71 tahun, merupakan karyawan pertama dan satu-satunya. Hanya ada dia dan Slamet Utomo, adik ipar sang pemilik perusahaan, Tirto Utomo, yang diberi kepercayaan menjalankan perusahaan itu.

Faktanya, sebenarnya “kantor” baru Willy ini memang masih berupa perusahaan di atas kertas. Belum ada kantor. Tak ada pabrik. “Hanya ada akta notaris pendirian perusahaan,” kata Willy. Mertuanyalah yang memperkenalkan Willy dengan Slamet Utomo. Lantaran masih berstatus karyawan di Pertamina, Tirto, yang punya ide mendirikan pabrik air minum dalam kemasan, meminta Slamet menjalankan perusahaan. Tirto sendiri baru bergabung penuh dengan Aqua pada 1978 setelah mengajukan pensiun dini dari Pertamina.

Dengan gaya berapi-api, Willy mengenang pertemuannya dengan bos barunya, Slamet, yang menjelaskan rencana perusahaan baru itu. Slamet juga menyodorkan data-data statistik kepada Willy. “Dia mengatakan, dengan jumlah orang asing di Jakarta ada sekian ribu, pasar produk kami kira-kira ada sekian. Maka kapasitas produksi pabrik kami akan cepat sekali habis…. Jago juga dia ngecap-nya. Ngecap berdasarkan impiannya,” ujar Willy terbahak.

Tapi bukan sekadar “jualan kecap” Slamet yang membuat Willy mau pindah ke perusahaan yang belum punya kantor itu. Di perusahaan lama, yang masih didominasi orang Jepang, kemungkinannya untuk berkembang relatif terbatas.

“Saya juga suka tantangan…. Di perusahaan baru, belum ada orang lain. Saya bebas mau apa dan menentukan akan ke mana. Bahkan gaji saja saya tak mikirin,” kata Willy. Gaji pertamanya di perusahaan itu Rp 25 ribu. “Untuk beli susu anak saya saja tidak cukup.”Tapi Willy happy di perusahaan baru itu. Dia resmi bergabung dengan perusahaan baru itu pada 19 Juni 1973. Bersama Tirto Utomo, sang pendiri dan pencetus ide, Willy bahu-membahu membesarkan perusahaan. Dan 35 tahun kemudian, pada 2008, Willy mundur sepenuhnya dari perusahaan itu setelah lebih dari 20 tahun menjabat direktur utama. Saat dia tinggalkan, perusahaan itu, PT Aqua Golden Mississippi, telah menjelma jadi raksasa, jadi raja air di Indonesia.

Jika tantangan yang dicari, tak salah pilihan Willy. Di mata banyak orang, ide Tirto mendirikan perusahaan air minum dalam botol sekitar 45 tahun lalu barangkali terdengar agak sinting. Bagaimana tidak, bahkan di Jakarta pun kala itu, air bersih sama sekali bukan persoalan.

Sebagai Wakil Kepala Bagian Hukum dan Pemasaran Luar Negeri di Pertamina, Tirto sering sekali melawat ke luar negeri. Dia mendapatkan ide itu setelah melihat bagaimana, di sejumlah negara, banyak orang disuguhi air dalam botol. Dia makin yakin dengan ide itu setelah istri Michael Todd, anggota delegasi perusahaan Amerika Serikat yang tengah bernegosiasi pembelian gas dari Pertamina, menderita diare berat setelah minum air langsung dari keran di salah satu hotel di Jakarta.

Di kalangan ekspatriat di Jakarta pada awal 1970-an, air bening dalam botol memang bukan barang asing. Mereka sudah biasa mengkonsumsi air dalam botol impor, seperti Vittel dari Prancis. Tapi, bagi orang Indonesia, membeli “air putih” dalam botol jelas merupakan pemborosan.

Semua orang bisa dengan gampang mendapatkan air bersih tanpa perlu keluar uang. “Banyu wae kok digenduli. (Air saja kok dibotolin),” seorang teman Tirto di Pertamina berkomentar seperti dikutip dalam bukunya, Menjadi yang Terbaik. Tugas Willy dan Slamet Utomo-lah menjalankan “ide sinting” Tirto itu.

Salah satu tugas pertama Willy adalah mencari lokasi pabrik, tempat air minum dalam botol itu akan dibuat. Karena warga asing di Jakarta yang akan jadi pasarnya, Willy berputar-putar di sekitar Ibu Kota mencari lahan kosong. Dan ketemulah tanah kosong di Jalan Sultan Agung, Bekasi, tak seberapa jauh dari perbatasan dengan wilayah Jakarta. Di situlah berdiri pabrik air minum dalam kemasan Aqua yang pertama.

Menemukan lahan kosong hanyalah langkah pertama. Sebelum bikin pabrik, Slamet belajar dulu proses pembuatan air minum dari Polaris, pabrik air minum kemasan di Thailand. Mesin dibeli dan dikirim ke Bekasi. Tapi apa daya, tak ada teknisi untuk memasangnya. “Pak Slamet bilang, uang kita sudah habis…. Tak ada lagi ongkos untuk mendatangkan teknisi,” Willy menuturkan. Slamet Utomo minta Willy memasang sendiri instalasi pengolahan air minum itu.

Dibantu oleh seorang teknisi, Edy Sutejo, Willy, yang kuliah di Jurusan Teknik Mesin Universitas Katolik Atma Jaya, Pasuruan, memasang sendiri mesin itu. Modalnya hanya buku panduan dari pabrik. Selama tiga bulan, siang-malam Willy dan Edy memasang mesin itu. “Yang sulit bagian perlistrikannya…. Saya kan orang teknik mesin,” kata Willy. Dia sempat “belajar” soal mesin pengolah air ke pabrik minuman bersoda Green Spot. “Soalnya, mereka pakai mesin yang hampir sama.”

Pada 1 Oktober 1974, Aqua resmi diluncurkan. Semula, Tirto dan anak buahnya memberi nama air botolan itu Puritas, Pure Artesian Water, dengan lambang daun semanggi. Eulindra Lim-lah, desainer Indonesia yang bekerja di Singapura, yang menyorongkan nama Aqua. Menurut Eulindra, nama Aqua lebih cocok dan gampang diingat. Dia pula yang merancang logo Aqua.

Produk pertama Aqua adalah air dalam botol gelas dengan volume 950 mililiter. Jangan lihat Aqua hari ini, di mana Aqua sudah nyaris identik dengan air minum dalam kemasan. Tiga tahun pertama Aqua adalah masa-masa yang benar-benar berdarah-darah. Bahkan Tirto Utomo sudah hampir mengibarkan bendera putih, nyaris menutup pabrik di Bekasi itu.

“Kami berikan contoh gratis untuk mencoba pun, orang-orang tetap tak mau,” kata Willy. Hingga akhir 1970-an, Aqua hanya beredar di kalangan warga asing, terutama ekspatriat Jepang, di Jakarta. Walhasil, mesin di pabrik Aqua lebih banyak menganggur ketimbang bekerja. “Dalam seminggu mesin hanya jalan tiga jam.” Di gudang Aqua, botol-botol air menumpuk tak terjual.

Aqua tak jadi gulung tikar, malah makin melar dan terus tumbuh besar. Pasar Aqua bukan lagi hanya orang asing di Jakarta. Pada awal 1980-an saja, kata Willy, pasar warga lokal sudah melampaui penjualan Aqua di kalangan ekspatriat. Pesaing lokal pertama Aqua adalah Oasis milik PT Santa Rosa Indonesia, yang meluncur ke pasar pada 1984. Sekarang ada banyak sekali merek lokal air minum dalam botol, seperti Prim-a, Le Minerale, dan Aguaria. Namun Aqua tetap nomor satu.

Sejak 1998, Danone masuk ke Aqua. Pada 2001, perusahaan asal Prancis ini menjadi pemegang saham mayoritas Aqua, menggantikan keluarga Tirto Utomo. Dan Aqua menjadi aset sangat penting bagi Danone. Bahkan, mengutip situs Danone, secara volume Aqua menyumbang penjualan air terbesar di dunia bagi perusahaan itu.

“Kami sangat kuat di bisnis air galonan. Danone membeli Aqua juga lantaran ingin mengambil alih bisnis air galonan,” ujar Willy. Sekarang, perusahaan asal Prancis ini merupakan penjual “air putih” dalam botol ketiga terbesar di dunia, setelah Nestle dan perusahaan Tiongkok, Grup Hangzhou Wahaha. Tahun lalu, berdasarkan laporan tahunan mereka, Danone menangguk pendapatan 4,6 miliar euro atau Rp 65 triliun dari jualan air. Selain Aqua, Danone punya sejumlah merek air, seperti Bonafont, Volvic, Hayat, dan Evian.